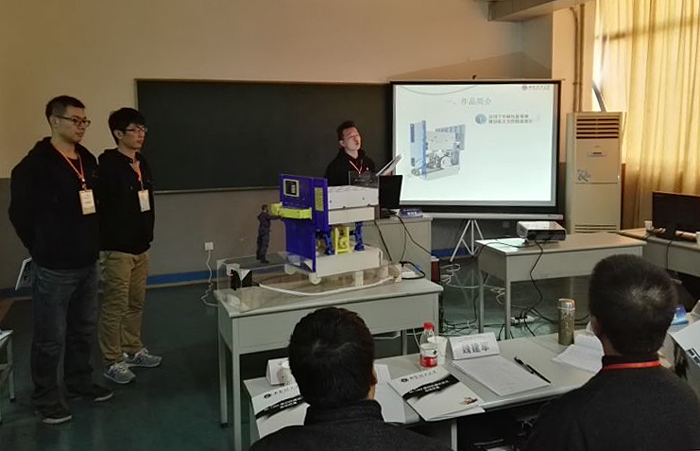

2016年12月11日,“3D动力”杯第9届全国三维数字化创新设计大赛全国总决赛落幕。我校印刷包装与数字媒体学院马杰、李凯凯、万初亮的组成的“超越自我”团队,在刘琳琳、王宏江老师协作指导下,以竞赛作品“BC-1050模切机模切单元运动仿真”代表陕西赛区参加全国总决赛,在全国550支团队中脱颖而出,最终以工业与工程设计组最优成绩获得2016全国三维数字化创新设计大赛全国总决赛一等奖,并被推荐在11日的全国“3D大赛”颁奖典礼现场做主题演讲,代表获奖团队向所有参赛队伍做示范汇报。

全国三维数字化创新设计大赛自2008年发起举办以来,至今已连续成功举办9届,吸引了全国1000多所高校和数千家企业,累计超过600多万人参赛,被业界称为“创客嘉年华、3D奥林匹克、创新设计奥斯卡”,是引导、培养、选拔、认证三维数字化技术人才的重要第三方平台,在全国高校和业界具有广泛影响。

“超越自我”团队是由李凯凯、马杰、万初亮三名研究生组成的“战队”,“最初起这个队名,就是希望我们能突破自我本身,从而实现自身新高度的攀登。我们的队服标志也是由此设计的,将两个M上下重叠,M即代表着我们自己,也代表着无数困难,我们都希望可以超越最初的自我,不断成长。

初次见到他们三位,我便觉得这个团队的分工极为巧妙。

李凯凯,我校印包学院研究生,语言组织能力和应变能力极强的他,在此次项目中负责作品初期建模以及后期答辩。马杰,凭借其踏实细心,在团队中负责整体规划、渲染、AR内容制作及视频剪辑。万初亮,沉稳有主见的他主要负责3D模型的打印与质量把控,模型组装。三人的性格互补互助,成为彼此快要放弃时的最后推力。

“马杰,他特别的有耐心而且对我们的每个细节有着高标准的把控。每次我们到了一个节点,我们觉得可以停止的时候,说不的永远是他。他会在夜里拉着我们检查一遍又一遍。如果这个节点没有达到他预想的效果,那我们就会无限延长当日研究时间。”李凯凯说,“至于万师兄,他是有高于我们两人的沉稳,每次都会提出我们想不到的解决方案,指正我们的不足之处。”正是凭借着这份坚持和努力,在“凌晨五点的理工大”的见证下,三个人互补互助,成为彼此的支撑与动力。

而即使是这样万全的准备,在参赛时,仍遇到了让人意想不到的问题。在搬运模型至参赛地区的途中,主要的部件——蜗杆断了,这个部件直接影响到了模型的正常演示,而他们自备的强力胶又逢失效,面对第二天就要进行的比赛,所有人几近崩溃。所幸后来在卖建材的店里找到了他们需要的强力胶,将蜗杆用强力胶粘起来撑过了比赛。

“比赛现场还是挺激烈的,我们看到了很多团队的设计都非常有创新意识。”李凯凯说,“但可能正是因为他们的创新性太强,导致实用性方面有所欠缺。而我们团队的实用性强的优点就得到了凸显,从而引起了评委老师的注意。”

现场的顺利,都来源于前期付出的努力。李凯凯,作为团队的答辩人,前期的充足准备已让他有足够的信心,在现场高涨氛围的感染下,他逐渐调整到了极佳的答辩状态,从而答辩后赢得现场老师的高度好评。也正是凭借着参赛项目的先进性和优秀的现场表现,“超越自我”团队被推荐在11日的全国“3D大赛”颁奖典礼现场做主题演讲,代表获奖团队向所有参赛队伍做示范汇报,并获得了中国航空工业集团公司信息技术中心首席顾问专家宁振波的指名点评和充分肯定。

说到比赛后的生活,李凯凯笑谈“没有什么改变,我们不会因为比赛而改变自己研究的初心。这个荣誉会是我们继续前行的动力,而我们也坚信,在今后的学习中,我们会有更多更大的突破。”

相比于荣誉满钵,“超越自我”团队一起走过的漫长路,一起做过的艰难事,一起度过的难熬又快乐的时光,岂不也是另一种意义上的圆满?未来路漫漫,拥有几次“不计名利,从头来过”的经历,也称得上是精神上的“超越自我”了吧。

左起:万初亮、指导老师刘琳琳、马杰、李凯凯。