我校土木建筑工程学院城地141班鲁歌阳,城地142班周玉洁、张养明三人组成的代表队,在第一届全国城地专业大学生设计比赛中荣获一等奖。

代表队参加这次比赛可谓时间紧、任务重。在准备不十分充分的情况下,代表队依然奔赴郑州,当知晓同来的众多各高校队伍摩拳擦掌,早已试验练习了一个多月后,他们反而更加受到激励,赛前讨论细节直到夜里两点多,做足最后的准备,最终取得了好成绩。

赛后问他们比赛的感受,他们不约而同地提到了“合作”和“交流”。交流是合作的基础,团队是取胜的保证。通过对三位同学的采访,如果要用一句话表达,我想那就是——交流为剑,团队为王。让我们看看三人对这次参赛的看法。

周玉洁:

经过为期两周的比赛,我们从一开始迷茫、不知所措,到最后配合默契。尽管过程比较艰辛,但通过刘奉银、王莉平、张昭等老师的全力支持以及自身的不懈努力,最终取得了不错的成绩。

在这次比赛中,让我深刻的认识到了团队分工合作以及默契配合的重要性。很多队伍因为在比赛时手忙脚乱、分工不到位,导致没有取得很好的成绩,更加凸显了配合的重要性。

尽管总共只有两天半的实验时间,但王莉平老师始终陪伴我们,给我们指出改进的地方,并帮助我们解决问题。我们并没有因为赛制的不完善和其他外界因素影响到自己的信心,这也是取得好成绩的关键。通过这次比赛,让我对本专业的学习有了更加深刻的认识,

团队的分工合作与默契配合在比赛中至关重要,它的重要性远超过知识的掌握与应用。团队合作中“1+1”是大于2的。

这次比赛对于我的大学生活来说,最大的意义就是相知相识了两个好伙伴。收获这样一份深厚的友情,想必以后回忆起也会笑得很开心吧。

张养明:

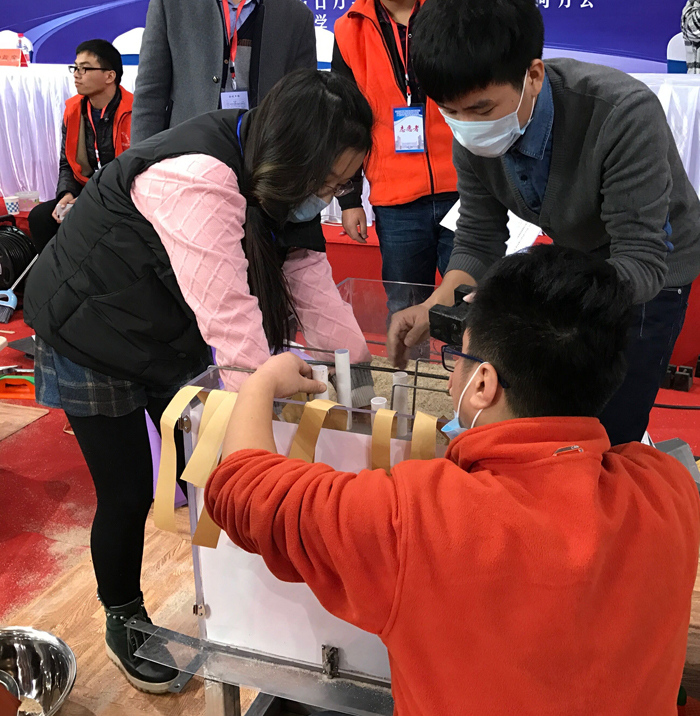

此次比赛制作的模型为加筋体挡土墙。比赛分为两部分,赛前需要提交一份设计模型的计算书,还要现场制作模型。计算书的完成中需要查阅相关专业书籍,并在短时间内理解;完成一次现场模型需要较长时间,所以优化方案进度比较慢。比赛的模型箱大小略有差异,导致出现一些练习时未出现的状况。

这次比赛是我第一次参加比较大型的团体比赛,对“众人拾柴火焰高”这句话深有体会,默契是团体比赛的关键,我们的分工很明确,所以在有限的时间里完成的效果不错。我觉得大学生学习知识是为了将之应用于实际生活中,不过首先,我们得掌握书本上的理论知识,打好基础,然后应用。参加比赛其实就是应用的过程,一个比赛下来你会发现你收获了许多。

这次比赛很好地提高了我们的动手操作能力,也对专业有了更深的了解。比赛中我们交流了许多各自的看法,开拓了视野。我们都相信面对地面空间的拥挤,未来城市地下空间工程是一种趋势,当然不管是相关学科或是工程还有很长的路要走,必须掌握好专业知识,为以后工作打好坚实的理论基础。

鲁歌阳

我参加过多次全国性的比赛,感觉团体赛重要的不仅是选手对比赛知识的熟练程度和临场发挥的稳定心态,更重要的是一个团队的凝聚力。

距离参加比赛还有两周的时候,对我们来说任务还很艰巨。晚上,我们带着一些简单的工具材料去提供给我们的实验室,整理出了一块儿试验用的区域。由于很多东西都没有安置到位,我明白暂时无法下手练习,便叫大家一起坐在桌边聊天。从刚入大学的不适应谈到各自未来的规划,随着了解的深入,我们三人渐渐地互相熟悉了起来。

一次专业性的比赛,其实也是对本专业知识的再学习和交流。从计算书的撰写到最后整个比赛的结束,刘奉银、王莉平、张昭等指导老师的日夜陪伴让我永远不能忘记。与师同行,让我了解了更多关于专业的东西。

从组队到比赛结束,养明同学一直觉得“自己心里有底”,说做就做,毫无保留的把自己最大的力量投入到比赛中;玉洁同学思考问题十分细致,同时乐观开朗的态度始终感染着整个团队的气氛。我们三人各有各的特长,结合在一起解决了一个又一个的问题。

问自己,若时隔数年,是否还能记得那年初雪,屋内的暖光灯,照亮了一份真挚的友谊?

想必无法忘却。