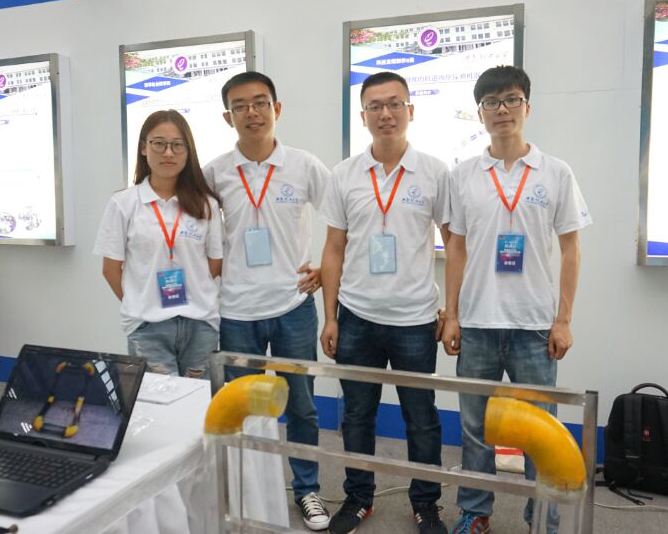

第十届西安高新“挑战杯”陕西省大学生课外学术科技作品竞赛暨作品展览在陕西省科技资源统筹中心西安邮电大学举行。我校研究生团队“科技魔方”一行五人:郑亮奎、张万琦、安倩楠、肖世英、李鹏鹏(指导老师:郑建明)凭借实力之作“基于视频图像处理的管道内壁探测机器人”摘得特等奖。在此之前“基于视频图像处理的管道内壁探测机器人”已获得互联网+银奖,第十六届全国大学生机器人大赛全国二等奖等诸多殊荣。

笔者有幸采访到此次特等奖的获奖团队成员之一张万琦。回忆起挑战杯比赛的场景,他还历历在目,“比赛时候的突发状况着实让我们捏了一把汗”。据了解,由于工业化样机并没有进行充分的准备,直到比赛前几周才把样机基本组装完成,而比赛当天试运行时发现支撑轮的运行功能存在问题,团队只能在比赛现场进行紧张的调配工作。当然,“比赛现场真的是一场科技的盛宴和头脑风暴的聚集”, 谈到对其他参赛作品的印象时,张万琦说,“确实有许多作品很接地气,创意十分好,相对结构也比较简单一些,它们也有很多优势值得我们去借鉴,更加提高我们的创新能力。”不过能够在众多佼佼者中脱颖而出,基于视频图像处理的管道机器人也更以其优化的设计结构,及其工业化生产的实用性更夺一筹。“我觉得做该产品最有价值的便是,它能够实用的解决现实生产的问题。”的确,助力生产,使创新显得更有意义和价值。

坚持——成功的最佳捷径

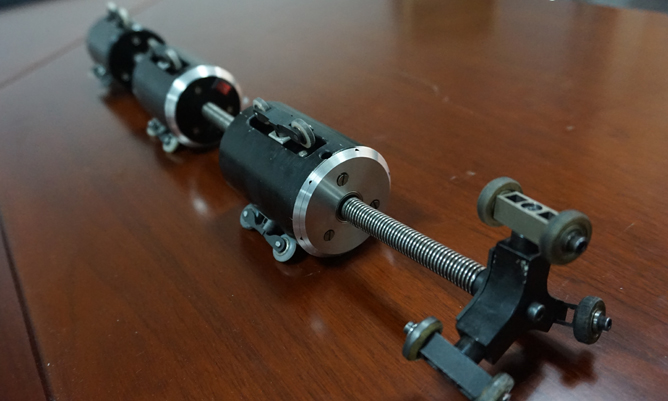

“这个管道机器人从设计到最终样机的成型,耗时三年之久,在机器人设计中,饱含着师兄师弟的相互传承,凝聚着整个课题组的心血,是大家共同努力的成果。”张万琦如是说。管道机器人的产生,结缘于石油化工企业来学校寻求石油管道中实际问题的解决办法,团队以此为突破点进行分析和研究,最终设计出能够从根本上解决管道探测问题的机器人,为企业的生产发展助力。能够做出这么优秀的作品,团队的努力和汗水也是超乎常人的。从一开始接手这个项目,研究生团队就耗费一年之久去从原理上分析和设计,接着进行样机的安装和调试,并多次去施工现场进行实践调查,最终使其工业化。“披棘斩荆会有时,直挂云帆济沧海”在研究的过程中,每一步都是挑战与惊喜并存,在安装中,电路调试和机器人的稳定性都是需要克服的障碍,一次次的思考和尝试,是整个团队刻苦钻研的耐心和“不破楼兰终不还”的毅力使产品得到更优化的改进。“我们的指导老师郑建明教授也一直跟进机器人设计进程,跟我们一起研究,给团队提供了很多建议和帮助,使我们的产品精度更高。”恩施相助,产品不断完善,最终基于视频图像处理的机器人采用弹性软轴改进了市面上管道上小车受上坡弯度限制的弊端,对支撑轮进行改造由此加固了小车的外形结构,在控制方面采用手机蓝牙进行控制,能够实时观测管道内壁情况,对市面上的相关产品做出一系列优化。 张万琦自信的说“我们设计的机器人可以说是唯一一个能够过市面上最弯管道的管道机器人,真正的将技术优势转化为市场竞争力。”

团队——让作品走得更远

当然,每一项研究的探索都是要与时俱进,不断地创新改造以趋近于一个比较完美的状态。张万琦也向记者指出机器人模型也依旧需要进一步的换代升级,提高机器人的工作性能,比如信号传输结构需要优化,从而使信息能够在深埋地下的管道中传输出来,机器人的智能化处理和越障能力也需改进,等等。在采访过程中他也多次提及其他产品的优势,言谈举止中体现一名科研工作者虚心好学,敢于尝试的魅力和风采。对于机器人与全国大学生挑战杯一、二等奖失之交臂的事实,他也坦言实在是很遗憾,“不过这也正是给了我们一个不断探索研究,使产品优化的好机会”的确,精益求精才能发现新的视角,越崇山,跨峻岭从而开扩更广的田地。他告诉记者“整个研究生团队能够不断的把这个机器人改造下去,能够流传下去,这可能是我最欣慰的事。”团队的力量是无穷的,它能调动每个人的积极性,凝心聚力付诸研究的作品中,使结果趋于完美。他很庆幸自己遇到自己的队友一起探索研究,攻克难关,收获友谊和知识,这也正是“科技魔方”团队的核心,能够将每个人的智慧凝聚在一起,将创新协作思维展现的淋漓尽致。也正是因为这种团队精神,管道机器人才能在不断接受挑战的道路上展翅翱翔飞得更高。

兴趣——点燃创新的火苗

“兴趣是最好的老师”,常人想象中的科研创作过程是乏味而枯燥的,但对于张万琦来说,一切其实并没有那么难。在他看来,把时间利用好,把效率提高,很多事情是可以迎刃而解的。从大学本科阶段就不断的参加各种科技竞赛将课堂知识与实践结合,是兴趣驱使着他在科研道路上不断地更加深入的走下去,也正是在不断琢磨探索的过程中他的学习能力也获得非同一般的提升,而在平常生活中他也喜欢打球追美剧来放松心情,丰富生活。针对大学生参加竞赛,他也给出了自己的看法和建议,指出在科技竞赛中,很多人都是死在怯懦不敢去尝试的路上,而最重要的就是敢于尝试,大胆的走出第一步,后面的顺其自然水到渠成,他鼓励理工大学子去参加科技比赛,利用好工创汇这个好的平台,开阔自己的思维,给大学生活充电。“一个机会摆在你的面前,你并不知道它是好是坏,但首先你要去抓住它,不管这个机会是怎样的,他都会带给你东西,不做和做不好是两码事,你丢失掉了这个机会,那你也失去了获取失败的经验。”他同时也告诫学生,对于比赛不要抱有太大的功利性,不要为了比赛而比赛,支撑你在科研路上走下去的首先是你的兴趣,你要敢于走进去,“痴迷”下去,不断地挑战,你才会学到更多的东西。