编者按:“中国农谷杯”2012年科研类全国航空航天模型锦标赛于10月12日在湖北荆门开幕。经过5天的角逐,我校航模队在遥控电动模型滑翔机竞技(P5B)项目获两个一等奖和一个三等奖,并以团体总成绩641.2分获团体第六名;在遥控模型双机分离定点救援(K3B)项目中获得第三名;充气式便携无人机获科技创新评比三等奖。本报学生记者采访了参赛队员杨博、王鹏、高康富,让我们一起分享他们梦想成真的心路历程。

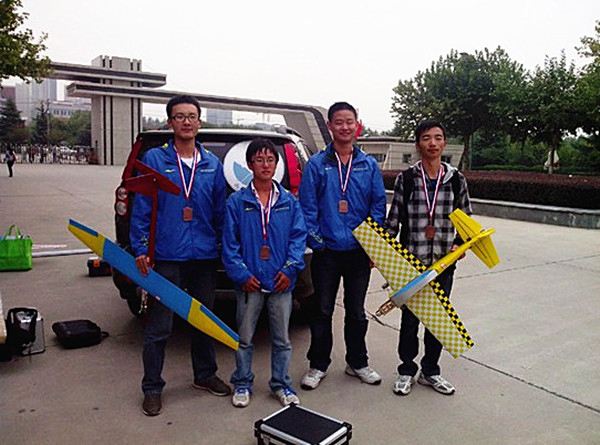

航模队全家福

杨 博

杨博、陈丽婵、高康富获全国航空航天模型锦标赛遥控电动模型滑翔机竞技(P5B)一等奖;王鹏、杨博、霍洁洁的“充气式便携无人机”获科技创新评比三等奖。

杨博,我校水利水电学院农水111班学生,现任校航模队制作组组长兼飞行教练。他喜欢跑步、游泳等有氧运动,不过他最热爱的还是制作。这似乎与家庭影响有关,杨博的爷爷是位木匠,小时候他就喜欢用一些边角废料来做手工,类似小木船、笔盒等。如今,航模队给了他延续兴趣的平台。

2011年10月,杨博获悉航模队纳新的消息,就积极报名参加了航模队。当时航模队的实验设施不完善,好在杨博的父母比较支持他的创新,给了他一定的经费,杨博会从自己生活费中拿出一些投入航模。之后差不多每逢周末,杨博都会在工程训练中心实验室里从早9点一直呆到晚9点,干得带劲时,甚至都忘记了吃饭。平时没课的时候,他也会抽空进行航模制作。从加入队伍到参赛,前后约一年的时间,他都是在对队里参加2011年的比赛作品进行改造,机身方面主要对翼展旋翼比、翼型、机身长度等进行调整,这主要是为了加强飞机飞行时的平稳性。在2012年全国航空航天模型锦标赛中,杨博使用的便是改进了的一架电动滑翔机,机身全长90cm,翼展尺寸1.6m。

比赛的前一天,杨博早早就去了场地试飞,因为择取最佳地形、观测风向等对比赛非常重要。当天下午风很大,飞机飞行比较困难。还好在第二天的比赛中,杨博以0秒误差、0.68m距离误差,高质量地完成了滑翔比赛。在面对47所强劲参赛队参加的压力下,满分为220,他拿下了217.3分的好成绩。

傲人的成绩背后是勤学苦练。由于一次漂亮的飞行演示,不仅仅要有熟练的操纵能力,更要对天气因素做出估测并予以灵活处理。因此刚开始的时候,他就每天严格训练40个起降,在比赛前一个月,更是达到每天70个起降。2012年暑假他有一段时间没有回宿舍住,在学校曲江游泳池旁边小平房二楼申请了房间住宿,每天进行作品的加工和试飞练习。除了刻苦的赛前训练,细心谨慎也是他成功的一项因素。在每一次飞机的打磨、蒙皮和处理棱角问题上,他总是尽善尽美,做到不留下任何遗憾。

一路走过,航模队有很多令人感触的片段。杨博回忆起比赛前夕,几位参赛队员通宵改进个人战机。有位学姐正好过生日,她半开玩笑地感慨道:“第一次过生日通宵工作哦。”在杨博看来,是大家对作品的专注和尽责,对工作热情的汗水共同浇铸了比赛的成功之花。

谈及比赛的收获,杨博认为,成绩固然给他带来欣慰和喜悦,更珍贵的还是他在作品制作中消化的知识,团结合作的精神,以及队友间深厚的情谊。实践令他对所学知识有更深的理解,细心使他的生活井井有条,团结使他更懂得负责和感恩,友谊则给了他朋友间山水共乐的放松和愉悦。

如今,航模队因为得到了更多老师的关注与支持而得以发展。杨博说,现在新进来的队员已经不用像他那样自费投资了,航模队会提供相关的实验设施。工程训练中心还将购进一批先进设备,以使航模在机型切割上更精确。不过新队员的选拔十分苛刻,他说,纳新选入的两百多人,会安排有高难度的长期培训,最后能够坚持下来同时能通过考核的也就二十人左右,“最后能够留下十个左右也就好了,我们需要真正热爱并擅长这方面研究的同学。”杨博认真地说道。

成功已然属于过往,杨博认为,自己探索的路不会止步,让梦想坐上航模的“航班”,飞往更高的天空才是他的目标。

王 鹏

王鹏、李小波、江健健获全国航空航天模型锦标赛遥控电动模型滑翔机竞技(P5B)三等奖;王鹏、杨博、霍洁洁的“充气式便携无人机”获科技创新评比三等奖。

提到赛前准备,自动化与信息工程学院通信111班的王鹏印象深刻。2012年暑假,选择坚守的7名航模队骨干,其中一人便是王鹏。申请留舍倒不是问题,而他们遇到的最大难题是工作室没有着落。在工程训练中心苏岩老师和体育部董峰老师的热情相助下,最终为他们安排了游泳池一间废弃的屋子。他们打扫整理了两天,又从大学生活动中心搬来一张桌子,才成就了他们的临时工作室。在这间临时工作室,他们研究比赛规则、自主设计、练习飞行技术等,常常通宵达旦,累了便在凉席上歇息,早上6点左右起来练习实地飞行。在简陋艰苦的环境下,他们坚持了十多天以提高自身的能力。

记得距比赛仅剩一个月的时间,资金、物资、技术难题等原因阻碍了项目的进程。这不仅是王鹏,整个航模队都面临着同样的问题。“那一幕,我想我们都会深深地刻在脑海里”,王鹏说,航模队指导老师侯浩录为了他“想放弃的念头”,摘下了厚重的眼镜,打自己的耳光,流下了男儿的泪水。侯老师说:“我们的字典里不能有‘输’这个字,坚持就是胜利,绝不轻言放弃。”于是,他们自掏生活费用于买各种材料。面对这群对航模充满激情的年轻人,侯老师拿出五千多元以支持他们的研究活动,还拿出了自己珍藏已久的塑封机来解决创新项目中遇到的问题。侯浩录老师,在大家看来不仅仅是指导老师、总教练,还是兄长,在危难的时候激励、帮助和支持大家,所以,大家都亲切地称之为“猴哥”。工程训练中心主任张晓晖老师一次又一次的指导、帮助和叮咛,也使他们受益匪浅。

然而,这个塑封机却和航模队的创新作品——充气式便携无人机型号不太对得上,没法用,不得已只能把它给拆了,分成两半后,需要两三人的帮忙,才能契合充气飞机研究的继续。对此,王鹏表示这有愧于侯老师,人家把珍藏的东西给你使,结果还把它给拆卸了。还好,没辜负老师的期望,试验了很多次之后,密封的问题最后得到了解决。在解决漏气问题时,有一点很重要、也很苛刻,那就是热熔胶的黏合问题,这使王鹏的手在试验过程中多次被热熔胶严重烫伤。

充气式便携无人机受到副委员长路甬祥、CCTV、荆门电视台等关注,王鹏他们也没料到。早在出发前,校航模队的顾问朱虹老师就对这个作品非常感兴趣。顾名思义,这个飞机是充气的,放掉气后可以折叠起来,减小储存空间,有着便携的优点。航模队员平时外出训练时,往往纠结于飞机怎么带,这些又大又脆弱的家伙确实让人头疼,于是想到充气飞机这个点子,这样一来飞机运输这个问题就解决了。但理想很丰满,现实很骨感,充气飞机的制作过程并不如想得那么简单,花费了大量的人力,长时间的试验、熬夜干通宵,才成就了这个仅有的科技创新三等奖,是着实珍贵的一个奖。

荆门之战前夕,操控飞行器技术对于王鹏来说,简直就是一片空白。因此抓紧实战操练迫在眉睫。而操练的关键在于航模,通过对它的熟悉、把握才能在赛场发挥好飞行技术。他们一共做了6架,其中4架用于滑翔机项目,还有2架用于双机分离项目。不幸的是,王鹏在操练的过程中竟然炸掉了一半,仅剩下3架可以使用。这结果挫伤了他的自尊心和自信心,不仅对不起队员的劳动成果,对自己更是充满自责。但是学长学姐除了给王鹏安慰,更多的是鼓励。

比赛当天,遥控电动模型滑翔机竞技分两场。

第一场:第一次飞行,飞得太低,作废。第二次飞行,偏离了规定的区域,也作废了。第三次飞行,受到下雨的影响,使得视距变差,又怕会出现短路现象,飞行的时间超过了规定,而且距离规定的区域相差20多米,导致严重扣分,不过总算是有成绩,排在了89位。出场后的王鹏自感失落,更是感觉没脸见人,侯浩录老师鼓励他说:“没事,安全出来就行。”

第二场:由于天气突然转晴,这舒缓了王鹏的情绪,在学姐的鼓励下,学长的深呼吸建议中,还有国际裁判对他说“好好飞就行”,因此他决定硬着头皮豁出去。此次的飞行,还真非比寻常,吸引了大家的眼球。意外的飞行方式突破了规则的传统模式,还有飞行操控的落地技术恰到好处,致使裁判竟然忘了提醒作为参赛者的他要倒计时。最后,以良好的成绩升至排名55,这下他感觉自己终于可以松口气了。

高康富

杨博、陈丽婵、高康富获全国航空航天模型锦标赛遥控电动模型滑翔机竞技(P5B)一等奖; 李小波、高康富、赵锐、乐启红获遥控模型双机分离定点救援(K3B)第3名。

左起:高康富、赵锐、李小波、乐启红

高康富告诉记者:“在遥控模型双机分离定点救援项目中,我是作为子机操作员参与飞行的,因此对成绩有着较大的影响,在第一轮的比赛中,由于我们对比赛流程的解读出现了误区,导致我们的飞行被裁判终止,需要重新比赛,这样一来,我们参赛选手的心理压力就更大了,我和主机操作员均出现失误,成绩很不理想。不过在第二轮的比赛中,因为有了上一次的经验,同时减轻心理负担,最终发挥出了我们的水平,而且成绩超乎了我们的想象,毕竟作为竞技项目,好的成绩是在有客观能力的同时,还有一点点的运气”。

对于这次比赛的结果,高康富表示相当满意,最大的收获是努力终于获得了认可。“许多同学看着我们花费大量金钱和时间在航模上,十分不解,而如今我们向他们证明我们不仅仅在玩,我们玩出了成绩;因为这个比赛,我们学会了更合理地安排时间,更高效地工作,学会了团队协作与默契,学会了不到最后关头决不放弃。我们的队员在比赛期间每晚2点睡觉,早晨6点起床,更有甚者一连两三天没有合眼,就是为了能在比赛前将我们的东西做到最好。别人睡觉的时候我们起床,别人观看比赛开幕庆典活动的时候我们在训练,别人吃饭午休我们还在适应场地,就是为了能在比赛中取得好成绩。我想,在经历过这种比赛之后,我们队员的综合能力会有很大的进步,在今后的科技活动中也会更游刃有余。”

高康富是我校自动化与信息工程学院电气113班学生。在高康富的眼中,作为男生,不管是对家人还是工作,最可贵的是责任心,眼光要放得长远,对未来应该有自己的想法和规划,在年轻时好好努力不给自己留遗憾。高康富说,他很喜欢自己的专业,这也是他报的第一个专业,毕业以后,他希望可以直接工作,在实际岗位中边实践边学习。小时候的他有一个当飞行员的梦想,但无奈视力不好,所以不得不放弃。高康富在大一时就加入了航模队,也是因为心中的飞行梦,虽然是站在地上的,但是从他平时认真操控飞机的专注的神情就可以看出,即使是站在地上的飞行,也一样让人沉醉其中。

航模队如今有了自己的工作室,它位于曲江校区工程训练中心二期四楼 ,是2012年9月学校提供的自主开放学习区。记者去过那里,整间屋子在外行人看来就是一间凌乱地塞满了飞机模型和零件的库房,但对于航模队来说,这是他们的家。在这里,他们洒下了无数的汗水和泪水,以后,还会有更多的奇迹从这里诞生。

据高康富回忆,起初进入航模队时,技术和基础知识都很欠缺,主要靠学长传承经验,然后自己努力学习,反复改进。“刚开始时,都是网上模拟飞行,之后真飞也难免会摔,这是每一个操作手都会遇到的,但同时也是一种发现错误、改正错误的良机,以后引以为鉴可以做得更好”。去年,高康富还成为了航模队曲江校区的负责人,对于2012年校运动会上航模队的惊艳亮相,以及这次国家级比赛的获奖,他觉得这对于以后航模队的进步是一个动力,对自己则是一种压力,但他表示会尽自己的努力做到最好。

面对我校和其他南航、北航在专业以及经费投入等方面的差距,他坦白地表示:“我们没他们的专业技术,也没那么多经费,不过我们的飞行技术是毫不逊色于他们的,这是我们的长处,也是我们能与其他院校抗衡的因素,其次,我们飞机的工艺也是相当不错的”。但他还是希望学校可以给予更多的支持和帮助,因为航模的造价本身就比较昂贵,又要训练新生,还要做新的项目,资金缺口还是很大的。