随着中国社会政治经济的快速发展,越来越多的青壮年农民走入城市务工,在广大农村也随之产生了一个特殊的未成年人群体——农村留守儿童。据全国妇联儿童工作部发布的《全国农村留守儿童、城乡流动儿童状况研究报告》显示,中国农村留守儿童数量6102.55万人。

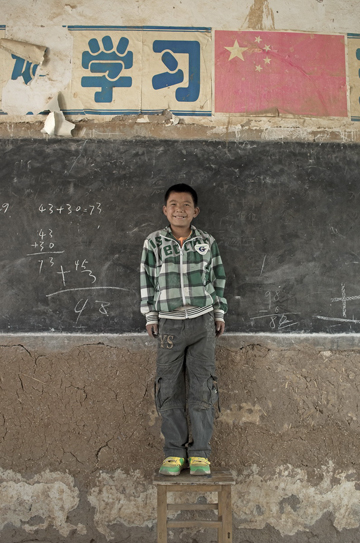

我以自愿支教的身份,展开了3个多月的山村支教生活。我走访了很多山村,最终选择留在蓝田县北部、横岭东部的厚镇乡山区江流沟村小学校支教,并拍摄下了这所学校12个留守儿童学习生活的纪实影像。新《中华人民共和国义务教育法》明确了我国义务教育的公益性、统一性和义务性。义务教育使这所环境简陋的江流沟村小学成了外出打工父母心中最佳的“托儿所”,也成了这些年龄参差不齐的留守儿童接受教育及度过大部分童年时光的地方。这所小学校仅有校长及语文数学老师共3人,两间土木结构的教室,12名学生。由于地方偏远,生活条件差,工资低等多方面因素,学校一直没有年轻老师愿意任教,3位老师都年近六旬,除了语文数学,学生完全接触不到英语美术等其他课程。这12名学生根据年龄分为高低两个班:一到三年级一个班,四到六年级一个班。他们分别来自周边远近不同的4个村落,其中5人由爷爷奶奶照顾,1人由父亲照顾,6人由母亲照顾。这些孩子由于缺乏父母引导管教,智力发育缓慢,没有良好的学习习惯,普遍成绩差。低年级班有的孩子不足6岁,听讲完全不知所云;而高年级班一半都是大龄留级生,14岁竟然还写不出自己的名字。学生家里的监护人大多目不识丁,忙于农务,老师在学校的管教只要放学回家后就几乎成了徒劳。

此次创作,我从西安往返江流沟村小学32次,约5760公里车程及384公里山路。我想通过自己的实际行动,真正实现人文关怀先行的思想。拍摄这组纪实摄影作品,是以一名支教老师的视角去关注我的12个学生,用影像记录并呈现一个真实的、深入的、非表象化认知的留守儿童生存现状。而我个人的所为,其意义也不应仅仅停留在完成了一系列影像,而要引发整个社会更多关乎人性的探讨。

我有意在拍摄过程中和被摄者保持一定的距离,这样可以更全面地观察环境中重要的元素,控制画面构图的形式感,让人物与环境达到一种微妙的平衡,这种平衡可以让每一幅画面都静下来,平静且包含关键信息。如罗兰巴特所说“意趣与刺点共存”。

于家睿

1990年生于山西大同

2013年毕业于西安理工大学摄影系

摘自《人民摄影》2013年7月10日第14版“观念摄影”