1956年时的经五路,路对面是西安动力学院主楼 俞祥麟翻拍

长乐剧院今貌 茅志强 摄

原西安动力学院主楼现貌 茅志强 摄

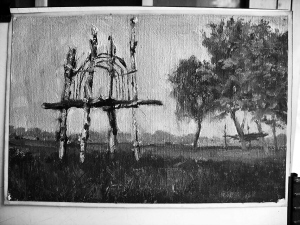

上世纪70年代经五路边的秋景写生 俞祥麟 作

经五路,即今东二环南段金花南路,自“文革”期间改为现名后,其老名已渐为今人所淡忘。但当年,经五路有几所知名大中小学、剧院、工厂坐落于此,是西安一个重要的地理坐标。

路旁有当时西安最高的建筑

1956年秋,母亲带领我们由京举家西迁,来到位于该路的西安动力学院,与先期到此建校的父亲会合。此后我们再未挪窝,不论学校怎么更名变化,我们在此一住近六十年,成了院内所剩无几的地地道道“老住户”、“老西安”。

在这里,我度过了自己的童年、少年、青年时代。西动附小、交大附小、交大附中、文革、区社工厂……直至1978年赴外地就学,这里留下了太多难忘的记忆。1989年,父亲去世,为照顾年逾八十的老母,我又调回这里,重回这一熟悉的院落。而今,目睹几十年来这条马路及其周边日新月异的巨大变化,真是“天翻地覆慨而慷”。

经五路是当年西安城东继环城东路和万寿路、幸福路外又一条贯穿城郊南北的交通干线。其北起金花落,与互助路、韩森路相交,北接苗圃路,上延胡家庙,直至火车东站(即今金花北路);南至劳改窑(新安机器厂、新安砖厂)与建工路相交。

记得1956年8月底,我们乘坐的火车抵达西安那晚,恰遇大雨,一辆中吉普把我们先接到和平路东十道巷原燃料工业部西北办事处招待所(即后来的省煤炭厅招待所),小住一夜。第二天,雨停,该车又载我们一家大小六口,出和平门左拐,沿咸宁路一直向东开去。出城不远,在南廓门的高坡上,就可清楚看到车子左前几公里外一座高高矗立的大楼,那时,西安城外是那么空旷,空气能见度也真好。开车师傅自豪地告诉我们,“那就是咱们学校的教学大楼,完全仿照莫斯科动力学院的主楼建造,是西安最高最雄伟的建筑。”。

当时,西安的道路还多是碎石碾压而成的土路,也没多少太高的楼房。沿途不时看到一座座或高或低的坟冢和一片片热火朝天的建筑工地。汽车驶入经五路,在一片青纱帐的包裹中,尚在紧张施工中的学校已初显规模。同样,经五路当时也是一条碎石铺就的马路,路上不时有当时作为主要运输工具的马车、架子车等,来来往往,真可谓名副其实的“马”路。

西安动力学院约于1955年破土动工,并跨经五路两侧而建。路东高坡上是家属区,路西是教学区。教学区北临仁厚庄,南至咸宁路,与交大教工宿舍一村、二村隔街相望,西临兴庆路。经五路西侧,一条不知修于何年何代的防洪明渠,从北向南经过教学区的大门前,一直延伸到很远的地方(即今东二环南段和南二环直至含光路口那边,修二环时全部覆盖为暗渠)。跨过渠上砖桥进入校区大门,迎面就是一幢主楼五层两翼四层、两边有汽车辅道直通主楼门厅的气势宏伟的苏式建筑。在主楼楼顶之上还有一个高高的司令塔楼,一面五星红旗在塔楼桅杆上正迎风飘扬。

1956年,适值党的“八大”召开和“一五发展计划”全面推进时期,可说是全国人民、尤其是中国知识分子最为欢欣鼓舞,各行各业一片欣欣向荣的一年。当时,恰遇三门峡工程上马,水电部财大气粗,程明陞副部长亲自挂帅,踌躇满志,雄心勃勃,拟仿莫斯科动力学院,将西动建成部里头一所一流的大学,故对学校的基建和教学投资,毫不吝惜,一切在西安都是堪称一流的,教学主楼盖得比交大的楼都高。

西安动力学院的开办和建设,给这片尚为城郊、布满荒坟乱岗、且还偶有野狼出没的黄土地,带来了欢声笑语和生气,其教学大楼,更成为当时经五路上、乃至东郊,甚至全西安市最壮观华丽的地标式建筑。

尽管缘于各种原因,西动于1957年夏并入交大。后又几经折腾,终渐衍演为今日的西安理工大学,但当年其在古城确曾名噪一时,并为充实、推动西北高教事业的发展立下汗马功劳。

名冠一时的长乐剧场

1956年,经五路咸宁路以北这段路上,除最北头金花落有几户农家,路西校区北邻有个较大的村庄——仁厚庄,路东家属区北侧和西北角有这么两三家苹果园外,就只西动一个单位,余皆为或平整或凹陷、凸显黄土高原地貌特征的农田。那时,校区、家属区内的道路多为煤渣铺就的临时道路,顶多是三合土夯实的道路,根本没有今天到处都是的水泥路。学校的大门、家属区的教工食堂等都还是用南方拉来的毛竹临时搭建而成。

1957年春,位于路东家属区的西动附小落成,夏季西动因与交大合并,秋季开学遂更名为交大教工子弟小学即交大附小。这边家属区也改为交大三村即交大北区。

当年,中央十分关心西迁支援大西北建设的知识分子们,为丰富活跃西动、交大广大教职员工的文化生活,指示省市地方政府专门在经五路路东西动家属区北邻(今长兴路西北角),为大家修建了一座富丽堂皇的影剧院——长乐剧场。长乐剧场当时无论从外观,还是内饰,或是舞台功能上,在西安都是数一数二的,尤其是它那有四五层楼高、可置大型布景的宽大舞台和舞台前宽宽的、可容一个中型乐队演奏的潜入式乐池,特别适合接纳各种大型文艺演出。1957年初夏,剧场刚竣工不久,其就迎来京剧大师梅兰芳的演出,一出《贵妃醉酒》,唱得大家心花怒放。

长乐剧场是经五路上建立的第二家单位。自开张后,几乎每晚门庭若市、观众如潮,夜半,每每会听到散场后人们纷沓的脚步声和依旧兴奋的阵阵喧嚣。那里过去还设有休息阅览室、乒乓球活动室等,无演出时,则是一个绿化挺好挺幽静、深受周边群众喜爱的休憩地。

在那里,我们留下了许多难忘的青春足迹和珍贵回忆。中小学期间,我们多少次在那儿登台表演;在那儿举行开学典礼、毕业典礼;在那儿观看苏联国家马戏团、中国杂技团的表演和话剧、越剧、秦腔等各剧种的演出;在那儿,饱览那些年代几乎每一部新上演的国内外电影名片。

文革中,长乐剧场改名为长乐影剧院,后来市艺校设置于内。改革开放后,曾经名冠一时的它,或受文化单位改制及电视、网络、市场等多重压力的冲击,渐渐淡出而消匿。而今,其已面目全非,门前临街已是一幢高高的现代建筑——艺泽大厦,院内也被一栋栋大楼覆盖。写此稿时,我又专往考察,看到剧场尚存,门脸已变。据说今年三月才新作装修,现已改为专门接待婚宴和会议的高档餐厅。当年那么好的一个影剧院,落此境况,风光不再,实在令人扼腕叹息。

1958年春,经五路东侧、今爱学路路南,在与交大附小大门相对的同一轴线的高地上,西安交大附中落成。没用几年时间,在王宣校长和全体师生的努力下,西安交大附中一跃进入享誉省、市的名校行列。那时,每天上学放学,经五路上,从交大南区、周边厂矿和农村,一队队、一簇簇或步行或骑车的中、小学生们,年复一年,熙熙攘攘,穿行往来于此,成为一道绚烂的风景。当上课铃声响起后,这里突然又是那么安谧宁静,只有偶尔传来阵阵朗朗的读书声。这条位于城乡相接,并不繁华起眼的碎石土路,成为一条充满生机活力、通向未来憧憬的希望之路,其一草一木、一景一物,令每一曾经于此就读、工作过的老人们永难忘怀。

经五路的南段(咸宁路以南)和北头,当时竖一醒目警示标牌:“外国人未经许可不准逾越”,这让当时还是孩子的我们,颇感神秘而甚少越过。北头西侧,防洪渠以西,当时是正在兴建中的交大新二村;最南头,靠近劳改窑有一较大的村落——南沙坡村;中间是大片农田。路东,则有1957、1958年间开始兴建的两个部属工厂。一是北头紧挨咸宁路的邮电部西安邮电器材厂(即503厂),一是南头的铁道部西安铁路信号厂。当年,信号厂在经五路南头与建工路相交街角所盖的那栋转角大楼,也颇有气势,似可与钟楼的邮电大楼相媲美。可惜后受西安地裂带的严重影响,沉陷开裂成了危房,不知于何年拆除,今已不复存在。

1958年后,国民经济进入调整阶段,一切大规模建设都停顿、下马,经五路及其周边也就一直保持着这样的、半城半乡的状态,并与全国人民一起度过那段艰难的岁月,没有什么大的变化和增建。

1964年,经济复苏,石油自给,经五路从碎石路变成了柏油路。

再后,一栋栋大楼拔地而起,一个个单位接踵而至……

现在,昔日的经五路已不见踪影,变成了宽阔的东二环的一部分。仁厚庄、沙坡村、金花落等村庄也在城市化的热潮中,已被一座座高高耸立的大楼“吞噬消失”,周边再无一寸闲田空地。这里已成人头攒动、到处洋溢着现代气息的、浮华喧闹的都市街区。只有掩于理工大学校园绿树丛中的那座“元老级”的教一楼,似乎仍在默默地述说和见证着深深印于我们心中的那条老路——经五路的沧桑变化。

--转自西安晚报2014年7月6日第11版