据媒体报道,截至5月底,北京市高校毕业生就业签约率不足五成,低于往年同期水平。其他地方传递出的信息同样不乐观。在影响高校毕业生就业的众多因素中,实践经验的缺失是一个老生常谈的问题。用人单位的招聘要求有不合理的一面,但高校在人才培养的过程中也存在问题——

如何补上实践能力培养这一“环”

最近,一位名为“IANA”的大学生网友告诉记者:“我是今年毕业的应届生,寒假前后错过了校园招聘的机会,工作还没有着落,最近去参加社会招聘,发现用人单位对实践能力的考查更重视。回想大学几年,我都没有什么像样的实践锻炼经历可以写进简历,就连学校安排的实习,也都走了过场,实习鉴定表都是托人盖章的……”

实践经验不足成为求职的“绊脚石”

一项对135家企事业单位用人情况的调查结果显示,52%的单位看重大学生的实习经历和在校期间的实习成果。

李梅是北京某所“211工程”大学2012届毕业生。这学期开学至今,她已经参加过20多场招聘会,也经常上网了解现在用人单位需要什么样的人才。但是,李梅在很多招聘会上发现,不管大公司还是小公司,很多职位都只招有工作经验的人。而且只要递上简历,招聘人员几乎最先问到的就是有没有实践经验,他们喜欢招去就能马上上岗干活的人。李梅充满挫败感地说:“已经投出去60多份简历了,至今只有两家单位让我去参加面试,其他的都石沉大海,估计还是在校期间没有多少实践锻炼经历的缘故。”

其实,不止李梅一人在就业市场上遇到这样的尴尬。据李梅介绍,进大学虽然快4年,但她和身边的大多数同学基本没参加过社会实践或实习,“利用假期找个和专业相关的实习岗位很难,既需要熟人介绍,又要给实习单位缴纳实习费。平时,很多同学虽然四处找机会,但大家做得最多的还是商场促销、街头发传单、餐馆打短工或者家教等工作,对就业能力的提升,作用很有限。”

那么,用人单位究竟看重大学毕业生的什么素质呢?不久前,在北京市一场面向大学生的人才招聘会上,一家三甲医院的招聘人员对记者说:“在选聘人才时,我们确实很看重应聘者的实践经验,一般不考虑医学院毕业的应届毕业生,更多的是选择经验比较丰富的应聘者。”

近日,记者随机咨询了10多家用人单位。这些用人单位几乎都认为,在人才市场上,实习经历丰富的学生,其“性价比”相对较高。

在真实的就业环境中,持类似看法的用人单位究竟有多少?最近,民盟北京市委大学生就业课题组发布了一份自2009年3月以来针对用人单位及北京高校毕业生就业的调查报告。

此次调查共涉及442名北京高校毕业生,其中,男生204人,占调查学生数的46.2%;女生238人,占调查学生数的53.8%。调查学生就读学校性质,其中,部属重点院校141人,占31.9%;地方重点院校277人,占62.7%;一般本科院校24人,占5.4%。调查学生学历情况:研究生学历38人,占8.6%;大学本科学历384人,占86.9%;大学专科学历20人,占4.5%。调查学生所学专业性质:人文社科类152人,占34.4%;理工科类158人,占35.7%;农、林、医类88人,占19.9%;艺术类44人,占10%。

课题组对135家企事业单位用人情况的调查结果显示,在招聘企业“看重求职者哪些方面素质”这一问题中,52%的单位认为,“实际操作能力”最重要,看重实习经历和在校期间的实习成果。这些用人单位表示,在审查毕业生简历时常常将实践经验作为了解其能力的重要途径,甚至作为最终单位是否愿意接收该毕业生的条件。

围绕用人单位看重的大学生实习经历、实习成果等,课题组对在校期间实践能力培养状况展开的调查显示,目前的实践教学,虽然在一些高校取得了显著成绩,一批实践基地已先后建成并投入使用,但总体上理论教学与实践教学脱节的问题仍然比较严重。

根据课题组对“大学生自我社会适应能力评价”及“用人单位对毕业生的社会适应能力状况评价”的调查统计和比较分析,北京高校大学毕业生对自我社会适应能力的评价结果,与用人单位对毕业生的能力状况的评价有较大的偏差。

从学生的自评情况来看,认为自己人际交往能力很强或较强的占到了88.1%,认为较弱或很弱的只有5.6%;认为自我获取知识的能力很强或较强的占85%,认为较弱或很弱的为零;认为自己科研创新能力很强或较强的占41.6%;认为自己发现问题及解决问题能力很强或较强的占73%;认为自己表达能力很强或较强的占94%;认为自己组织管理能力很强或较强的占93%。

而从用人单位对大学毕业生社会适应能力状况的评价来看,对于大学生的人际交往能力,认为很强或较强的为46%;认为学生自我获取知识的能力很强或较强的为50%;认为学生科研创新能力很强或较强的为27%;认为学生发现问题及解决问题能力很强或较强的为33%;认为学生表达能力很强或较强的为50%;认为学生组织管理能力很强或较强的为27%。两相对比不难发现,用人单位的评价大大低于学生的自我评价。

对此,全国政协委员、北京师范大学副校长葛剑平认为,长期以来形成的“理论教学体现学术性,实践教学是理论教学的一个环节、一种补充”的认识,导致大多数高校忽视实践教学环节。高校教育教学工作的重点依然是学术科研工作和知识性教学。相比之下,大学生实践能力培养工作始终没有真正成为大学教育的“主流”。不少高校对学生实践能力培养的重视只停留在口头上,雷声大、雨点小,其主要表现为:制订计划后,往往言而不行或行而未果。

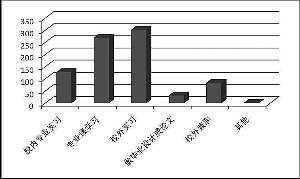

课题组针对“你在大学了解专业技能的途径”问题的调查结果表明,大学生在校期间了解专业技能、提升实践能力的途径较少。39%的求职学生将“缺乏社会实践经验”视为求职路上的“绊脚石”。在校学生和已毕业学生都将参加校外实习作为最能提高自身专业实践能力的首选途径,分别占到了被调查人数的40.29%和33%。40.4%的在校生对专业技能的了解与掌握是通过专业课学习实现的(见下图)。

在校生专业能力培养的途径

实践能力培养的“环”断在哪里

在调查的291家企事业单位中,仅2.06%的单位一直是高校的实习基地,1.03%的单位曾经是实习基地,38.14%的单位只是偶尔接收实习生,20.62%的单位从不接收实习生。

实践教学不足是当前大学教育普遍存在的“软肋”。武汉大学新闻与传播学院副院长强月新教授认为,受传统影响,目前国内许多学校的日常教学主要集中在理论教学层面,实践教学存在一定程度的缺失。按照能力形成的规律,学生实习是实现理论与实践有机结合的有效途径。只有通过专业实习和专业实践,学生才可能从中发现自己的不足,回到课堂后才会有针对性地弥补相关方面能力的缺失。

据了解,近年来随着用人单位越来越看重大学生的实践能力,许多高校依托、整合传统的行业和校内外资源,开辟了各种形式的校内实践教学基地和校外实习基地。但民盟北京市委大学生就业课题组2010年起对在京高校所进行的调查显示,目前,大多数高校的校外实习基地合作依然是以浅层次的协作式为主。291家企事业单位中,仅2.06%的单位一直是高校的实习基地,1.03%的单位曾经是实习基地,38.14%的单位只是偶尔接收实习生,20.62%的单位从不接收实习生。此外,85%的校企合作,仅停留在浅层次的协作式结合,只有15%的校企合作达到中层结合或深层结合。

调查表明,85%的校企合作仅限于为学生提供实习、实训场所,同时在有条件的情况下派出少数实训指导老师进行现场指导,企业不安排学生进入真实工作场所,不承担学生实习、实训教学工作。学生仅限于对企业业务流程的大致了解,不正式顶岗工作,在场实习、实训实践普遍比较短,难以从根本上提高学生就业时需要的实践能力。14%的高校与企业的合作方式是,高校专门针对合作企业培养该企业适用的专业人员,企业对学校的人才培养提出建议与意见,并且指出自身的业务需要,有计划地安排学校进行相关岗位的实习与实训,并派出实习指导人员合理指导,同时安排学生顶岗工作。学生在现场实习、实训的时间相对较长,毕业后有一部分学生会留在企业工作。仅1%的高校与企业的合作是一种产业式结合,即高校作为企业技术革新的科研机构和培养高技术人才的基地,为企业提供全方位服务,而合作企业则成为学生就业的主要去向。

课题组调查中根据企事业单位反馈的情况发现,相当比例的学生没有真正进入实习单位,只是办理了参与实习的相关手续,通过网络或其他形式拷贝后“编”写实习日志和实习报告。

采访中记者发现,学生“编”写实习报告的背后,也有不少现实无奈。“现在,找个单位实习和找工作几乎没什么差别了,都得投简历,有的甚至要面试。”回忆去年暑期的经历时,华中师范大学应届毕业生韩露说,“为了暑期找个单位实习,去年3月我就向北京、上海、广州、深圳等地的16家单位投了简历,参加3家公司面试后,6月底才接到广州一家公司的实习通知。然而,去了以后,每天只是收发信件,或者发放报刊杂志,几乎与我所学的专业毫无关系。更糟糕的是,我们班很多同学连这样的实习机会都没有找到。”

在每年毕业的数百万大学毕业生中,遭遇类似韩露的尴尬的人并非少数。一家平面媒体的记者透露:“每到暑期,我们单位采编部门的办公室内到处都是实习生。实习生多的时候,连坐的地方都没有,他们只能拿张报纸席地而坐。这么多实习生,记者们根本没办法带出去实习。在我们这里,一个记者带四五个实习生是常有的事儿。”

葛剑平认为,虽然近几年各高校在实践教学环节投资很大,但就高校教学管理的整体状况而言,实践教学环节仍然是整个教学过程中的薄弱环节。根据课题组提供的调查数据显示,有82.67%的教师认为,自己学校的实践教学体系有待完善;另有10.67%的教师认为,目前的实践教学不仅内容少而且不成体系。

对此,葛剑平分析说,纵观许多高校各专业的培养规划和教学计划,有些仅有一个半月到两个月的实习教学环节;有些院校设置了校内模拟实践环节,以弥补大多数学生校外实习的“名存实亡”;有些学校在专业课中规定了一定比例的实验时间。但不论是毕业社会实践、校内模拟训练还是课内实验,目前都普遍存在缺乏严谨的教学大纲和教学计划指导、各行其是的问题,而且实践教学内容陈旧、形式单一、督导缺位、考核比较随意。以财经专业为例,轻分析、监督和制度设计,缺乏税务和税务筹划及网络财务等方面的实验内容,割裂了学科中各专业课程之间的相互联系,难以适应跨行业的集团财务发展的需要。

师资无法满足实践教学需要,被课题组认为是实践教学流于形式的一个重要原因。

在课题组进行的“您认为贵校教师指导学生实习操作能力”的问卷调查中,认为“一般”的高达60%;认为“很强”、“较强”的比例分别为5%和19%;认为“较弱”、“很弱”的比例分别为6%和2%。

根据调查数据,课题组认为原因主要是教师外出参观学习的机会少(62%);教师缺乏到一线实际业务部门实习锻炼的机会(56%);没有积极性等(23%)。而与此相关的是,在“您认为提高教师指导学生实习操作能力的途径”的调查中,有65%的教师认为要“尽量为教师提供参观和考察等机会”;有58%的教师认为要“选送教师到一线实际业务部门去实习锻炼”;有42%的教师认为要“把指导学生实习操作的能力作为专业教师重要的考核评估指标”;有32%的教师认为“可建立专业教师实践能力等级评聘认定制度”。

建立“政学产研”结合的人才培养体系

专家认为,应该建立“政学产研”相结合的人才培养体系,对于积极吸纳和支持高校毕业生实习的企业给予一定幅度的财政补贴或税费减免,强化企业的社会责任意识。同时,高校应该加强实践教学体系建设。

根据课题组的调查,学生实践能力欠缺并非孤例,实际上已成为当前高校毕业生普遍面临的问题。在就业竞争日趋激烈的当下,高校、社会如何加强大学生实践能力的培养,已成为一个极为紧迫的问题。

通过对此次调查结果进行仔细分析,葛剑平认为,当前的出路是要以创新能力、实践能力和创业能力为核心,构建“政学产研”相结合的人才培养体系,探索高校人才培养的新机制。“政学产研”结合的人才培养体系不是高校、科研院所、企业简单的合作,更重要的是要在体制上有所创新,这是保证“政学产研”合作深入、协调、持续发展的推进动力。政府要创造性地制定建设战略规划、重大政策,加大投入,推进“政学产研”融通体制与机制,通过制定优惠政策,疏通“政学产研”结合通道。同时,要积极推进校企合作,以产业链带动学科链,推动创新人才培养,为大学生参与创新实践提供更加广阔的平台,创造更多机会。

在具体措施上,葛剑平建议,政府、高校应加快建设以“产学”、“学研”结合为重点的复合应用型人才创业实训平台。对于长期为高校学生实习提供稳定的实训基地的企业和长期为高校实训提供师资、设备、技术支持的企业,给予一定幅度的财政补贴或税费减免,促进校企合作办学,强化企业对社会责任的认识,推进创建学习型企业评估,引导和推动行业组织建设。政府应对参与高等教育决策与咨询的企业给予政策上的支持,明确企业与高校在共建过程中各自的权利、义务与责任,形成互利双赢的运行机制,调动企业参与高等教育的积极性。以项目机制激活产学研联动,鼓励社会资源参与产学研合作,形成“政学产研”结合的长效机制,整体带动大学生实践能力的培养。

对于高校而言,校内实践教学体系建设也不可或缺。葛剑平建议,一方面高校要实施“高层次复合应用型教师培训计划”。通过国内外联合培训,尤其是在生产实践中培养和锻炼教师,使之成为同时具有经营管理能力、专业技术能力和教学能力的高水平“双师型”教师。另一方面,高校要按实践教学自身特点和专业教学规律安排教学内容,可分设单项实验、阶段实验和综合实验。单项实验、阶段实验的内容可以相对简单,其主要作用在于帮助学生消化掌握基础理论和知识,激发学生的实验兴趣,培养学生应用及探索知识的能力。同时,高校还可以相应增加跨学科、跨专业的综合横向实践教学内容,最大化整合和利用实践教学资源,并通过尝试建立实践教学督导和双导师制度,加强实践教学环节的过程控制和管理。国家层面可以考虑建立一套与高校实际相适应的实践教学评价体系,通过评价实现以评促改、以评促建,使实践教学管理更加规范,给每个学生在校期间补上实践教学缺失这一环。

摘自《中国教育报》2012年6月9日第3版