一个冬日的早晨,我走进了声音的殿堂——校广播台。校广播台位于金花校区教1楼5层,其下属的学生社团——广播通讯社就在此办公。

走进会议室,首先看到的是墙上的八个大字:“团结求实,责任奉献”。据校广播台台长马京文老师介绍,校广播台已经有四十余年的历史,现在是陕西省内颇有影响的高校广播台之一。广播台下设的广播通讯社由四十余位热情活泼且有才气的年轻人组成。

走进工作室,让我感到一种浓厚的家的温暖。墙上个性张扬的“全家福”首先吸引了我,这是由广播通讯社的同学根据各个部门的特点设计完成的。这张全家福共分成了三部分,在被设计成稿件形式的位置贴有编辑部成员的照片,以广播开头的地方是播音部和英语部成员的照片,电脑屏幕形状的地方是技术部同学展示他们的平台。门口的音乐推荐榜和留言榜更是一个集思广益、收集意见的好地方,电脑屏幕上贴着一些写有重要事件安排的便签,播音材料也都被很好的整理归类,方便下次查找。

在演播室,我见到了广播通讯社社长孙翠。孙翠一面播放音频文件,一面讲起了这些声音背后的故事。大家不会知道吧?每天早中晚都会准时听到的广播呼号,它的产生是历尽艰辛的。这个呼号是由我校82级学生经过百余次的尝试,在录制第102遍时成功定型的。

在播放有关地震的专题录音时,孙翠说,在5·12汶川大地震发生后,广播通讯社的邓晓帆同学以最快的速度赶到台里,第一时间向大家播报了地震的消息。之后,只要有余震,别人都是往楼外跑,而广播通讯社的同学则是往楼里跑,守住阵地,播报消息。在余震不断的情况下,台里始终都有同学值班,时刻预备着一旦发生大的地震,在最快的时间内向全校师生发出警报。这期专题是在地震之后,通讯社同学前往唐都医院和西京医院采写回来的,将地震伤病员情况和医院给予救助情况给予了翔实报道。

在播放广播台同学接受105.5陕西青春调频采访录音时,孙翠告诉我,广播通讯社一年一度的“校园之声”文艺晚会不仅校内有名,校外的口碑也非常好。“校园之声”文艺晚会迄今为止已成功举办了八届,深受广大师生好评,也吸引了来自《华商报》、《西安晚报》、《陕西日报》的记者,以及陕西高校的广播台领导、师生前来观看。这台晚会从策划、主持、表演到后勤服务,全部由广播台同学完成。晚会内容丰富,形式多样,反映了当代大学生的精神风貌,展现了莘莘学子的激情与活力,已经成为西安理工大学校园文化生活的一部分。

广播通讯社还常常与校外广播媒体进行合作。今年4月,通讯社同学参加了9·31西安音乐广播“青春无极限”栏目,这是一档讲述大学生活的节目。当时正好赶上学校60周年校庆活动的准备时期,同学们在介绍大学生活的同时,也讲述了学校校庆的筹备情况。今年4月份的节目中增加了介绍我校发展史、学校基础设施建设和校内学生生活的内容,并且录制了新专题《今天我主播》。这是一档由非广播通讯社同学参与录制的节目,他们邀请广大同学参与到关于校庆的讨论和宣传活动中。此外,在校庆期间的所有各项大小会议和活动现场,都有广播通讯社技术部的同学在做音响设备维护和扩音的工作。

我再次看到了那部洋溢着大学生青春气息的校园DV《飞鸿》。这是广播通讯社的同学在2008年创作完成的。这部DV剧无论是从导演、编剧、演员,还是摄影和后期剪辑,全部由广播通讯社的同学独立制作完成,是即将毕业的大四学生们献给母校的一份礼物,同时也是对自己即将逝去的大学时光的珍藏和纪念。

据孙翠讲,广播台现开设“每日新闻”,“焦点工作室”,“飞翔时空”,“非常之旅”,“校园风景线”,“感听空间”,“今天我主播”和“体育时空”八档节目,周一到周五循环播出。在机房“重地”的墙上,我看到了一幅以兔子为造型的卡通画,孙翠解释说:“这是英语部同学抽象出来的他们成员。”于是,我又仔细看了一番,确实有一张张面容各异的脸。在如此重要的地方他们也不忘留下青春的印记。

走出这个声音的殿堂,重又走进冬日的阳光中,此刻,我觉得阳光更加温暖了,就像广播通讯社同学们绽放的青春热情。

2009“校园之声”文艺晚会落幕后,校党委宣传部部长王青耀、前校广播台台长金振昆、现广播台台长马京文与校广播通讯社成员合影留念。

09年广播台同学赴秦岭黄峪沟春游

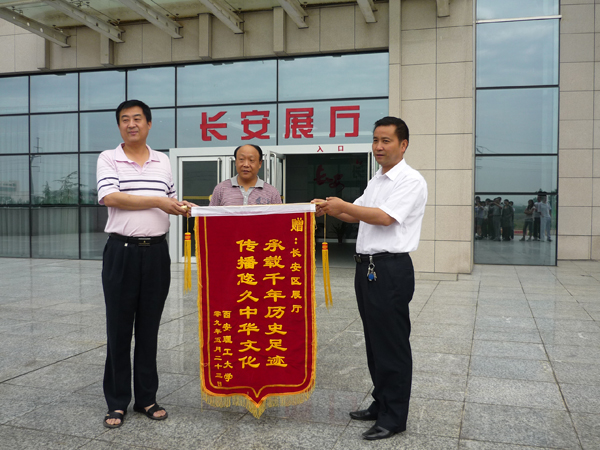

广播台组织到长安区政府参观长安区展厅,图为广播台台长马京文老师为长安曲展厅赠送锦旗。

西安市广播电台知名播音凌江老师来我校对我台播音进行培训

在陕西青春调频合作节目,与主持人苹果合影